カテーテルグループ

質の高いカテーテル診療に取り組んでいます

| スタッフ | 高津博行(准教授)、瀬戸山航史(学内講師)、岡部宏樹(学内講師)、仲悠太郎(助教)、 竹尾政宏(大学院生)、日高敬介(大学院生) |

|---|

当院カテーテルチームでは、虚血性心疾患(PCI)、末梢動脈疾患(EVT)、腎動脈疾患(PTA)、肥大型心筋症(PTSMA)、動脈瘤(EVAR)など各種心疾患や全身の動脈硬化疾患に対する様々なカテーテル検査、治療を行っています。外来では冠動脈CTやFFR-CTなど最新の検査を用いてより低侵襲な診療を心がけ、入院中では心筋症精査での心筋生検や目には見えない微小循環障害の診断検査など大学だからこそできる検査も行っています。新規に、先天性心疾患に対するカテーテル治療(PFOなど)も始まりました。また、臨床研究にも力を入れており、研究成果は国内だけでなく海外の主要学会や英文ジャーナル誌において毎年発表を行っています。多施設共同研究にも積極的に参加しており、当院の質の高いデータを発信し成果を挙げています。

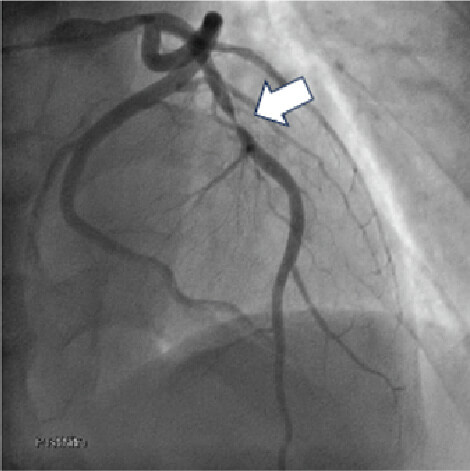

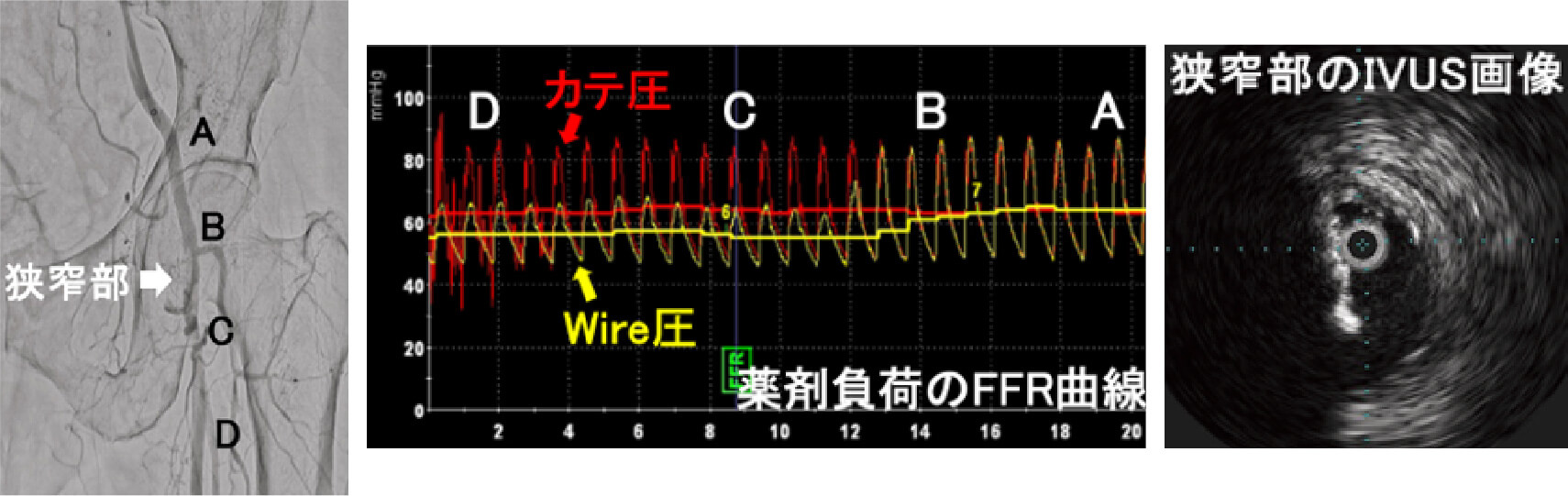

虚血性心疾患(PCI)

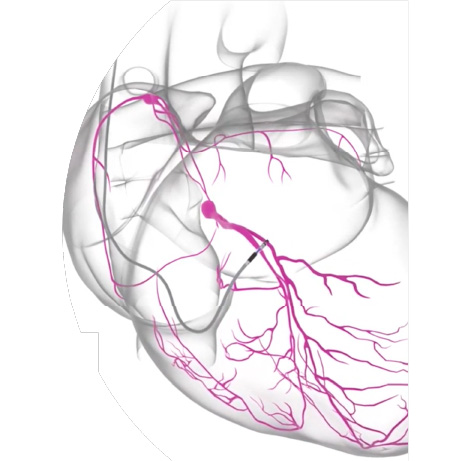

現在のガイドラインに沿った丁寧な薬物治療や冠動脈インターベンションを行っており、24時間緊急カテーテルに対応できるシステムを構築しています。心血管イメージング【心臓CT・MRI、血管内超音波(IVUS)、光干渉断層法(OCT)】やプレッシャーワイヤー・ドップラーフローワイヤーを用いた生理的冠動脈重症度評価を積極的に行い、冠動脈狭窄に対して形態的、組織学的、機能的なアプローチをしています。これらの解析から様々な臨床研究を行っており、特に心腎連関として慢性腎臓病や透析症例における冠動脈インターベンション治療に関する研究では科研費も獲得しています。

末梢動脈疾患(EVT)

歩行時の足の痛みや下肢壊死の原因となる末梢動脈疾患に対するカテーテル治療(EVT)では近年様々なデバイスや新しい見解が次々に出てきており、当院でも慢性完全閉塞病変やCLTI(包括的高度慢性下肢虚血)病変に対して最新のデバイスや治療方法を取り入れ積極的に治療を行っています。特に、慎重な治療が必要な創傷を伴うCLTI診療では、形成外科や腎臓内科等と協力してフットケアを行っており、患者さんのADL/QOL向上に向けた取り組みを行っています。また、プレッシャーワイヤー、ドップラーワイヤーを用いた生理的学な研究も行っており科研費も獲得しています。また基礎研究グループと協力してLDLアフェレーシスや炎症マーカーなどを用いた研究も行い独自の情報を発信しています。

生理学的な研究

肺循環グループ

北九州唯一の肺高血圧症専門施設として

| スタッフ | 片岡 雅晴、瀬戸山 航史、仲 悠太郎、永田 泰史、尾上 武志、中原 美友紀(研究生) |

|---|

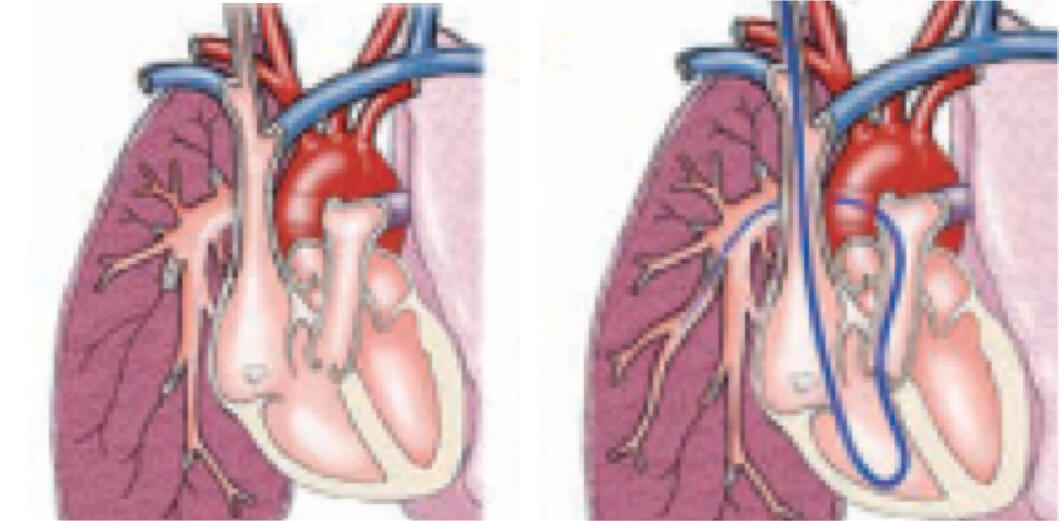

当院は、北九州で唯一の肺高血圧症専門施設として、最先端の診断と治療を提供しております。肺高血圧症に対しては、静注療法、皮下注療法、吸入療法など、患者一人ひとりに適した治療法を選択できる体制を整え、専門チームが多角的にサポートいたします。2022年に欧州ガイドラインで新たに採用された運動負荷右心カテーテル検査も実施可能で、労作時のみ顕在化する肺高血圧症の精密な診断を行います。原因不明の労作時息切れなどの症状でお困りの患者様におかれましては、ぜひ当院へお気軽にご相談ください。

慢性血栓塞栓性肺高血圧症(CTEPH)に関しては、急性肺血栓塞栓症の既往がある患者様で息切れが残存・再発するケースを見逃さないよう、肺換気血流シンチグラフィ等を用いた精密検査を行っております。CTEPH診断後には、北九州で唯一バルーン肺動脈形成術(BPA)の実施認可を受けている施設として、先進的なカテーテル治療と肺血管拡張薬を使用し、患者様を寛解状態に導くだけでなく、社会復帰までサポートいたします。

さらに、当センターでは肺高血圧症(特に特発性肺動脈性肺高血圧症)の原因診断に必要な遺伝子検査も実施可能です。遺伝子検査は基本的に次世代シーケンサーを使用した全エクソーム解析を行い、より詳細な原因精査を実現します。遺伝診断後には、患者様ご本人だけでなくご家族も対象に、心理的サポートにも配慮した遺伝カウンセリングを実施できる体制を整えております。

遺伝性・特発性のみならず、肺動脈性肺高血圧症の基礎疾患として重要な結合組織病や先天性心疾患など、多様な背景を持つ患者様にも対応できるよう、シームレスな多診療科間の連携体制を整えております。また専門施設として、膠原病内科、放射線科、呼吸器内科などと定期的な合同カンファレンスを実施することでより先進的な診療及び研究体制を構築しています。

北九州で唯一の特定機能病院かつ肺高血圧症専門センターとして、難治性疾患で苦しむ患者様の健康と未来を支えるため、常に国内最先端で診療と研究を進めております。

不整脈グループ

| スタッフ |

荻ノ沢 泰司(第二内科学 准教授)、河野 律子(不整脈先端治療学 准教授)、大江 学治(第二内科学 助教)、林 克英(不整脈先端治療学 助教) 柳生 圭士郎(大学院生 4年次)、中村 勇輝(大学院生 3年次)、小林 貴大(大学院生 2年次) |

|---|

産業医大不整脈グループは、第二内科学、不整脈先端治療学の二つの講座で構成しており、荻ノ沢泰司(第二内科学 准教授)、河野律子(不整脈先端治療学 准教授)、大江学治(第二内科学 助教)、林克英(不整脈先端治療学 助教)の4名のスタッフと3名の大学院生(4年次:柳生圭士郎、3年次:中村勇輝、2年次:小林貴大)の7名が在籍、6名は日本不整脈心電学会専門医を取得しており、人的に充実した体制で診療、研究に励んでいます。

臨床面では、カテーテルアブレーション治療、心臓植込みデバイス治療とも充実した治療実績があり、更に新たに使用可能となったデバイス、技術について当院でも導入を進めています。新規技術を含めた治療方針について、それぞれのメリット・デメリットをしっかりと吟味し、個々の患者さん毎に最適で質の高い治療が提供できるよう心がけています。

学術、研究面では、カテーテルアブレーション全国症例登録研究や、植込み型心臓電気デバイス治療に関する登録調査など国内で実施されている多施設共同研究に参加し学術的に貢献しています。また、本学独自の研究として、発作性房室ブロックの機序の解明や近年国内外で注目を集める左脚エリアペーシングの導入、研究の立ち上げを始めています。更に、本学を中心とした心拍変動(変時)不全を有するペースメーカ患者における心房細動発症予測に関する研究は、国内外で注目を集めており、引き続きこの領域をリードすべく前向き試験の推進、広い発信を続けていきます。また、社会的問題として、現在疾病(てんかんや失神など)起因性の自動車事故が注目を集めていますが、我々のグループでは企業とタイアップして、意識消失時に自動で運転を停止させる装置の開発を行い、社会への貢献の取り組みを行なっています。更に大学院生3名は臨床で生まれた疑問を課題として臨床研究に取り組んでおり、積極的に国内不整脈関連学会で発表を行っています。特に柳生圭士郎は、不整脈学会九州地方会において優秀演題賞を受賞しました。

我々産業医大不整脈グループは臨床、学術分野において、医療、社会的貢献ができるよう日々歩みを止めず研鑽を続けていきます。我こそはと思われる若手の先生方、共に不整脈分野で我々と一緒にわくわくするような仕事をしましょう。

オプトアウトを用いた研究一覧

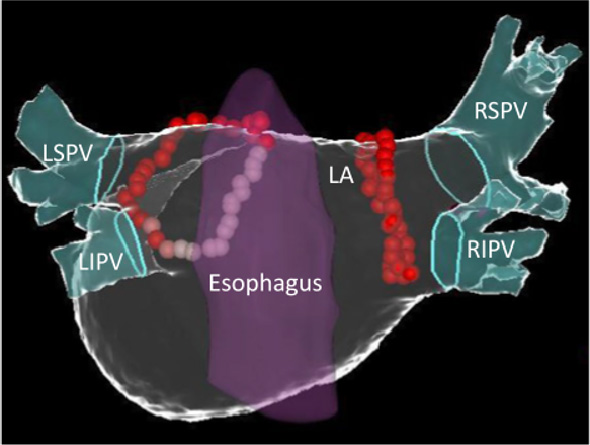

オプトアウトについて- 2相心臓造影CT における左房早期相と遅延相の解剖学的特徴の比較

- カテーテルアブレーション全国症例登録研究[J-AB 2022]

- レセプトおよびDPCデータを用いた循環器疾患における医療の質に関する研究について

- 体組成計付き体重計の抵抗値データを用いて、AIにて心不全の早期発見を試みる

- 失神や体調不良に対する非接触型バイタルサイン異常検知技術に関する共同研究

- 我が国における着用型自動除細動器による治療実態の登録調査

- 植込み型心臓電気デバイス治療に関する登録調査[New JCDTR 2023]

- 洞不全症候群に対する恒久的ペースメーカ植え込み患者における Heart rate score を用いた新規心房細動発症の予測に関する研究

- 発作性房室ブロック患者の中で、完全房室ブロック移行せず、発作性房室ブロックのまま経過する患者の要因についての検討

- 臨床データを用いた循環器疾患可能性を予測するAI の作成

心エコーグループ

治療介入、治療効果判定を行っています

| スタッフ | 岩瀧 麻衣(講師)、永田 泰史(学内講師)、尾上 武志(学内講師)、赤司 純、ベル 立田 穂那実(大学院生)、三木 創(大学院生)、中原 美友紀(研究生) |

|---|

私たち心エコーグループは、心エコー図検査(心臓超音波検査)を中心に、弁膜症の重症度評価や治療適応、心不全、心筋症、心膜疾患、腫瘍循環器疾患、先天性心疾患などの診断、多岐に渡る心機能診断の基礎を支えるチームとして、診療を行っています。

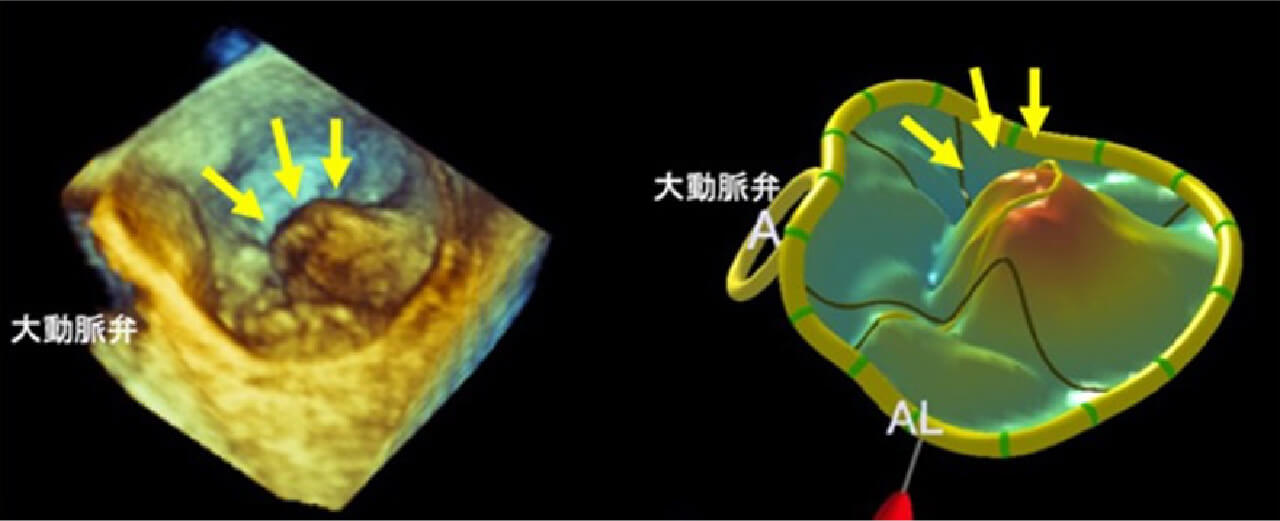

さらに詳細な評価を行うために、三次元経胸壁および経食道心エコー図検査を用いて心臓の立体的な評価を行っています。症状の精査や疾患重症度の評価には、運動負荷(エルゴメーター負荷)や薬物負荷心エコー図検査を積極的に行い、心筋虚血の診断や心予備能、運動耐容能、心機能評価、心不全の治療効果の判定などに用いています。そして弁膜症の外科的治療に際しては、ハートチームカンファレンスで、心臓血管外科医と術式の検討を行い、手術の際は術中経食道心エコー図検査を用いて外科医・麻酔科医のサポートを行っています。

また、拡張型心筋症、肥大型心筋症、心サルコイドーシス、心アミロイドーシス、心ファブリー病などの心筋症の診断においても、心エコー図検査は重要な役割を担っており、心臓CT検査、心臓MRI検査、核医学検査、遺伝学的検査を組み合わせた診療を行うことで、治療法のある心筋症を見逃さず、適切な診断から治療介入を行うことに尽力しています。当院は、「トランスサイレチン型心アミロイドーシスに適応を有するビンダケル®の導入施設」として日本循環器学会より承認を受けており、北九州市内では唯一の認定施設として、難治性疾患である心アミロイドーシスの病型診断、治療介入の検討を行っています。

同一症例で逸脱領域をカラー表示した(右図矢印)

このような検査は、超音波専門医、超音波指導医、心エコー図専門医、SHD心エコー図認証医の資格を有する専門の医師と認定超音波検査士の資格を有する技師が皆で協力して行い、さらに他グループ、他科、多職種と円滑な連携を行うことで、患者さんへ最適な治療が行えるよう、日々研鑽に励んでいます。